「アカシア紀行・俳句」2016年7月11日(月) 前へ 次へ

7月の梅雨晴れ間の日、 東京から来られた元の勤務先の教育部時代の上司とそのご友人と

3人で奈良・明日香村の飛鳥寺などを訪ねました。

たまたま車が買い替えの時期のため、近くのレンターカー店で日産の小型車「キューブ」を借り、

新大宮のホテルを9時半頃出発、天理街道を南下、途中崇神天皇陵を参拝しました。

高い石段を上がると御陵の森と濠が見えますが、今回は鳰と思われる一羽しか見えませんでした。

11時前に飛鳥寺に着き、入山料350円を納めて本堂に入りました。

中庭には高い木に巻き付いたノウゼンカズラが咲いて、古燈籠などがあります。

本堂では大きな飛鳥大仏が見え、若い僧が日本最古の仏像などと説明してくれました。

その後境内の松瀬青々の句碑や万葉歌碑を見て、西門跡の入鹿首塚を拝見しました。

左の畑にはひまわりが沢山咲いて風に揺れています。

南の苑池跡や板葺きの宮の方向の畑や草原を眺めて11時半すぎお寺を辞しました。

のうぜんや飛鳥仏の笑み深し 常朝

ひまわりの揺れのやさしや首塚に 常朝

(飛鳥大仏:クリックで拡大:以下同じ)

(飛鳥寺中庭)

石舞台の北西、犬養万葉記念館の南の「ことだま」で30分ほど待って昼食をいただき、

南の飛鳥歴史公園の中の文武天皇陵の駐車場に100円を入れて駐車し、

100メートルほど歩いて高松塚を訪ねました。その後入館料250円を

納めて北側の壁画館を見学しました。

薄暗い館内には周囲に高松塚の壁画の再現壁画が展示され、

説明員の地元の男性によると、右側の壁画は採掘当時の色彩のままで

左側は見にくい汚れなどを落として埋葬当時のように見やすくした壁画だとのこと。

埋葬者は未定ですが、忍壁皇子あるいは石川皇子だろう、

それは盗掘を免れた銅鏡が中国で発見された銅鏡と同じで、年代が700年頃とわかっており、

702年の遣唐使が持ち帰ったと推定され、その頃なくなった皇子はこのお二人だからとのこと。

昭和45年(1970)頃農家の人が生姜貯蔵の穴を掘ったら大石があり、調査の結果

羨道(石室への通路:せんどう)の入口とわかり発掘が始まったとのことです。

石室の周囲の3つの壁に、それぞれ北側に玄武(蛇と亀)、東に青龍、西に白虎の絵と、

4人ずつの男子群像と女子群像が2つづつあり(東西計4群像)、天井には星座が描かれ、

なくなった方の頭上にはちょうど北斗七星が描かれています。

南の朱雀は盗掘のとき破壊された壁にあっただろうとのこと。

3年後には修復中の壁画が完成するとのことです。

館内には再現石室があり、盗掘の穴から覗くと、中の石室が見えて、

壁画も再現されていますが、思ったより狭い感じです。

中央の台には鎌倉時代の盗掘を免れた銅鏡のほか、木棺の釘や飾りの鉄板などが

展示されています。出てきた盗掘時の燭台から鎌倉時代とわかるそうです。

太陽の絵の金箔や月の絵の銀箔は削り取られています。

飛鳥美人の4人の群像には、長い柄のついた丸い団扇を持った女性と、

大きな耳かきのような如意棒を持った女性がいます。

説明員の方によると、団扇は貴人の顔を隠すためだろう、如意棒は階段を登る時などに、

貴人のスカートの裾を持ち上げるためだろう、とのこと。

団扇は日傘には小さいし、棒は背中を掻くためではなさそうです。

壁画館を出ると、丘の畑にむくげ(槿)が咲いていました。

壁画美女の石室出れば槿咲く 常朝

(ことだまののれん)

(高松塚)

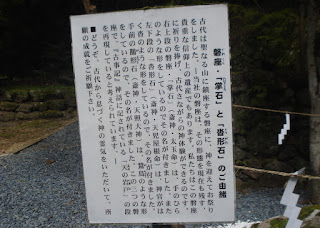

(高松塚説明板)

その後、稲渕の棚田を見て、飛鳥川の勧請縄である、男綱と女綱を見ました。

女綱のそばでは、よく日に焼けた3人の男性が休憩していたので聞くと、

周囲の草刈りだそうです。いずれの綱もすでに白い紙の幣はなくなっていました。

甘樫の丘の東側の販売所「夢の楽市」で買物がてら、飛鳥時代の時計台であった

水落遺跡をしばらく見学して、奈良へ戻り、18時頃新大宮のホテルに着きました。

飛鳥川飛び石跳べば風涼し 常朝

飛鳥川女綱の土手に野萱草 常朝

(飛鳥川女綱)

(勧請縄説明板)

(飛鳥川飛び石)

(水落遺跡説明板)

飛鳥寺の境内は暑かったですが、午後の高松塚の頃は大分涼しくなっていました。

お会いした上司とは、たちまち40年前の教育部時代にタイムスリップした感じで

お話も弾み、うれしくかつ不思議な再会の一日でした。

(追記:残念なことに8月21日その上司が亡くなられたことを25日別の上司のメールで知りました。

合掌)

2016年7月12日火曜日

2016年5月21日土曜日

237. 奈良・田原の茶畑など

「アカシア紀行・俳句」2016年5月19日(木) 前へ 次へ

5月中旬の晴れた小満の頃、 いつものメンバー5人で奈良市の田原地区の茶畑を訪ねました。

10時半頃、白毫寺のそばの道を東へ、まず春日天皇陵を参拝しました。

天智天皇の皇子・志貴皇子はなくなってから「春日宮天皇」と天皇号を追尊されたとのことです。

万葉集・志貴皇子の

いわばしる垂水(たるみ)の上のさ蕨(わらび)の 萌え出づる春になりにけるかも

を思い出して、御陵の右側の土手を探すと、緑が美しい夏蕨が数十本生えていたので、

数本を摘みました。 御陵の入口右の植え込みの中にその歌碑があります。

御陵までは土手に囲まれた細い参道があり、周囲は茶畑や畑です。

御陵の周囲には松葉ウンランや姫女苑など草花がスギナの緑の中にあります。

左手(西)にある茶業振興センターの茶畑で10数人が集まっていたので、

そばまで歩いて聞くと、農業大学の研修だそうで、茶畑での講習と同時に茶刈機の

準備などをしていましたが、危険とのことで見学はあきらめました。

志貴皇子の御墓に摘みし夏蕨 常朝

雲蘭も蒲公英も咲く天皇陵 常朝

(春日天皇陵:クリックで拡大:以下同じ)

(志貴皇子歌碑)

(茶業振興センター入口)

その後東の日笠の交叉点手前を左折して、光仁天皇陵を訪ねました。

光仁天皇は志貴皇子の第6皇子ですが、このお墓などは幕末、平城京や近郊陵墓の

調査に貢献した北浦定政が整備したとのことで、東南の藪に顕彰碑があります。

また最古といわれる絵馬が2006年出土したフシンダ遺跡は御陵のそばの田だったそうで、

その跡を探しましたが、埋め戻されて説明板など一切なく、御陵北側の道が少し

広くなっている四角い植田が、多分出土地だろうと勝手に決めました。

そばに御陵の濠のようにも見える川があり、川を覆う柿若葉がきれいでした。

いにしへの絵馬出し跡の植田かな 常朝

陵の濠を覆ひて柿若葉 常朝

(光仁天皇陵:クリックで拡大:以下同じ)

(フシンダ遺跡の田か)

(北から見た光仁天皇陵)

(北浦定政の顕彰碑)

日笠交叉点へ戻り、少し東へ行くと、茶畑で茶を刈っておられる一家があったので、

車を北側の道に止めさせてもらい、坂を登って見学させてもらいました。

忙しい中ご主人から、今は一番茶であること、畑中の松は廃寺となった薬師寺の松だった、

北側の杜は河瀬直美監督の映画「もがりの森」のロケの舞台だった、

息子さんが当時色々お世話をした、などと色々教えていただき、ついでに新茶を分けて

いただくため、畑から800メートルほど西のお家まで案内してもらいました。

大きな茶農家の土間の棚にある何種類かの袋のお茶をそれぞれ選んで分けてもらい、

おまけに新茶とお菓子をいただきました。

寺跡の松ある畑に茶摘人 常朝

三代目は農大出身茶を刈れり 常朝

(乗用の茶刈機-中尾茶園)

(土間で販売の茶)

(青葉仁会・ハーブクラブ)

その後369号線水間交叉点の南1.5キロの青葉仁会ハーブクラブで昼食をいただいたあと、

名阪国道・針テラスのレストラン「メルカートロッソ」で小句会後、4時前解散しました。

5月中旬の晴れた小満の頃、 いつものメンバー5人で奈良市の田原地区の茶畑を訪ねました。

10時半頃、白毫寺のそばの道を東へ、まず春日天皇陵を参拝しました。

天智天皇の皇子・志貴皇子はなくなってから「春日宮天皇」と天皇号を追尊されたとのことです。

万葉集・志貴皇子の

いわばしる垂水(たるみ)の上のさ蕨(わらび)の 萌え出づる春になりにけるかも

を思い出して、御陵の右側の土手を探すと、緑が美しい夏蕨が数十本生えていたので、

数本を摘みました。 御陵の入口右の植え込みの中にその歌碑があります。

御陵までは土手に囲まれた細い参道があり、周囲は茶畑や畑です。

御陵の周囲には松葉ウンランや姫女苑など草花がスギナの緑の中にあります。

左手(西)にある茶業振興センターの茶畑で10数人が集まっていたので、

そばまで歩いて聞くと、農業大学の研修だそうで、茶畑での講習と同時に茶刈機の

準備などをしていましたが、危険とのことで見学はあきらめました。

志貴皇子の御墓に摘みし夏蕨 常朝

雲蘭も蒲公英も咲く天皇陵 常朝

(春日天皇陵:クリックで拡大:以下同じ)

(志貴皇子歌碑)

(茶業振興センター入口)

その後東の日笠の交叉点手前を左折して、光仁天皇陵を訪ねました。

光仁天皇は志貴皇子の第6皇子ですが、このお墓などは幕末、平城京や近郊陵墓の

調査に貢献した北浦定政が整備したとのことで、東南の藪に顕彰碑があります。

また最古といわれる絵馬が2006年出土したフシンダ遺跡は御陵のそばの田だったそうで、

その跡を探しましたが、埋め戻されて説明板など一切なく、御陵北側の道が少し

広くなっている四角い植田が、多分出土地だろうと勝手に決めました。

そばに御陵の濠のようにも見える川があり、川を覆う柿若葉がきれいでした。

いにしへの絵馬出し跡の植田かな 常朝

陵の濠を覆ひて柿若葉 常朝

(光仁天皇陵:クリックで拡大:以下同じ)

(フシンダ遺跡の田か)

(北から見た光仁天皇陵)

(北浦定政の顕彰碑)

日笠交叉点へ戻り、少し東へ行くと、茶畑で茶を刈っておられる一家があったので、

車を北側の道に止めさせてもらい、坂を登って見学させてもらいました。

忙しい中ご主人から、今は一番茶であること、畑中の松は廃寺となった薬師寺の松だった、

北側の杜は河瀬直美監督の映画「もがりの森」のロケの舞台だった、

息子さんが当時色々お世話をした、などと色々教えていただき、ついでに新茶を分けて

いただくため、畑から800メートルほど西のお家まで案内してもらいました。

大きな茶農家の土間の棚にある何種類かの袋のお茶をそれぞれ選んで分けてもらい、

おまけに新茶とお菓子をいただきました。

寺跡の松ある畑に茶摘人 常朝

三代目は農大出身茶を刈れり 常朝

(乗用の茶刈機-中尾茶園)

(土間で販売の茶)

(青葉仁会・ハーブクラブ)

その後369号線水間交叉点の南1.5キロの青葉仁会ハーブクラブで昼食をいただいたあと、

名阪国道・針テラスのレストラン「メルカートロッソ」で小句会後、4時前解散しました。

ラベル:

吟行案内

2016年5月14日土曜日

236. 桜井市・鹿路から聖林寺

「アカシア紀行・俳句」2016年5月12日(木) 前へ 次へ

2、3日続いた五月雨がやんで快晴の初夏の日、 いつものメンバー5人で奈良・桜井市の

鹿路(ろくろ)にある野草園「鹿華苑」から天一神社、聖林寺などを訪ねました。(参照:アカシア紀行223)

10時前、桜井市37号線の八井内交差点・屋形橋の向かいの駐車場で集合し、

まず野草園「鹿華苑」を訪ねました。

昨秋訪ねたときは、花はトリカブト、紫苑くらいしかなかったですが、

今回は、まず美しい九輪草の群落が迎えてくれ、オオデマリ、コデマリ、かざぐるま、ケマンソウ、

シャクナゲ、フイリアマドコロ、エビネ、イカリソウ、カキツバタ、レンゲツツジ、モッコウバラなど、

さまざまな花が咲いていました。

野草園には2つの四阿(あずまや)があり、それぞれに茶のポットと近くの観音寺の

尼さん自製のお菓子(夏みかん皮ピール)が用意されています。

案内の紙にはお菓子は熊本地震の支援に1袋300円とあったので、それぞれ数袋ずつ購入して、

一部を四阿でいただきました。

園の上には、鹿華苑のオーナーの奥田さんの家がありますが、

ご主人が出てこられたので、色々お聞きしました。

20年前までは奈良高校の地学の教諭で、ご退職後この野草園を作ったそうです。

このあたりの山林、田畑の地主で、大きなお家も持山の木で作ったそうです。

野草園は無料で開放されていますが、最近は雑誌などで紹介され、団体で見学が

あるようです。昨日と今日の午後はバスで40人の団体がくるそうです。

お家の前の道を100メートルほど登った砂防ダムを見たあと、鹿華苑をあとにしました。

湧水の濡らす岩肌かざぐるま 常朝

小手毬に小虫来てゐる雨上がり 常朝

(鹿華苑の入口:クリックで拡大:以下同じ)

(鹿華苑の九輪草)

(カザグルマ)

(ケマンソウ)

(四阿に用意された茶菓)

(砂防ダム)

その後再び鹿路の天一神社を訪ねました。

赤垣で囲われた大きな神杉が青空にそびえて、五月雨が杉の葉に残した雨粒を

きらきらと光らせていました。

拝殿の横の土手にはいくつかの小さな百合がチゴユリのような花をつけています。

以前訪ねた木製ボールペンの工房は留守だったのですが、今回神社の上の家の奥様に

お声をかけて、工房で数本の木の枝を軸にしたボールペンを分けていただきました。

五月雨の過ぎし神杉きらめけり 常朝

(天一神社の神杉)

(ボールペンの森本木材)

(鹿路の棚田)

37号線を北へ戻り、薬師寺町交差点の「一語一笑」で昼食をいただいたあと、

1時半頃37号線浅古交叉点の南の聖林寺を訪ねました。

聖林寺は、いただいた説明書によると奈良時代712年に談山妙楽寺(現談山神社)の別院として

藤原鎌足の長子・定慧が建てたとされる真言密教の寺で、国宝「十一面観音」で有名です。

お寺の駐車場(料金300円)に駐車し、入山料400円を納めて本堂に入り、大きな地蔵菩薩を

拝観、続いて階段を登って観音堂の国宝:十一面観音菩薩像を拝観しました。

青葉の光が入るお堂のなかで、腰のややくびれて豊満な観音像は左手に花瓶を持って

鈍い金色の光を放っていました。 若い男女が床に頭をつけるほどに合掌していました。

観音堂への階段で出会った東京から来たという女性が安倍文殊院に行くとのことで、

我々も車に女性を乗せて、少し北の文殊院に行きましたが時間の都合もあり、我々は入山せず

句会場とした天平庵(阿部交差点)に行きました。

観音の玻璃戸に映る青葉かな 常朝

青葉光観音菩薩の腰くびれ 常朝

(聖林寺の参道)

(聖林寺本堂の扁額)

(いただいた説明書より十一面観音の項)

(聖林寺本堂からの眺め:右上の丸い山は三輪山)

各地で今年最高の気温となった快晴の初夏の日、奈良南部の青葉の谷や古い寺院を

訪ねることができ、句会もゆっくり楽しんで4時頃現地解散しました。

2、3日続いた五月雨がやんで快晴の初夏の日、 いつものメンバー5人で奈良・桜井市の

鹿路(ろくろ)にある野草園「鹿華苑」から天一神社、聖林寺などを訪ねました。(参照:アカシア紀行223)

10時前、桜井市37号線の八井内交差点・屋形橋の向かいの駐車場で集合し、

まず野草園「鹿華苑」を訪ねました。

昨秋訪ねたときは、花はトリカブト、紫苑くらいしかなかったですが、

今回は、まず美しい九輪草の群落が迎えてくれ、オオデマリ、コデマリ、かざぐるま、ケマンソウ、

シャクナゲ、フイリアマドコロ、エビネ、イカリソウ、カキツバタ、レンゲツツジ、モッコウバラなど、

さまざまな花が咲いていました。

野草園には2つの四阿(あずまや)があり、それぞれに茶のポットと近くの観音寺の

尼さん自製のお菓子(夏みかん皮ピール)が用意されています。

案内の紙にはお菓子は熊本地震の支援に1袋300円とあったので、それぞれ数袋ずつ購入して、

一部を四阿でいただきました。

園の上には、鹿華苑のオーナーの奥田さんの家がありますが、

ご主人が出てこられたので、色々お聞きしました。

20年前までは奈良高校の地学の教諭で、ご退職後この野草園を作ったそうです。

このあたりの山林、田畑の地主で、大きなお家も持山の木で作ったそうです。

野草園は無料で開放されていますが、最近は雑誌などで紹介され、団体で見学が

あるようです。昨日と今日の午後はバスで40人の団体がくるそうです。

お家の前の道を100メートルほど登った砂防ダムを見たあと、鹿華苑をあとにしました。

湧水の濡らす岩肌かざぐるま 常朝

小手毬に小虫来てゐる雨上がり 常朝

(鹿華苑の入口:クリックで拡大:以下同じ)

(鹿華苑の九輪草)

(カザグルマ)

(ケマンソウ)

(四阿に用意された茶菓)

(砂防ダム)

その後再び鹿路の天一神社を訪ねました。

赤垣で囲われた大きな神杉が青空にそびえて、五月雨が杉の葉に残した雨粒を

きらきらと光らせていました。

拝殿の横の土手にはいくつかの小さな百合がチゴユリのような花をつけています。

以前訪ねた木製ボールペンの工房は留守だったのですが、今回神社の上の家の奥様に

お声をかけて、工房で数本の木の枝を軸にしたボールペンを分けていただきました。

五月雨の過ぎし神杉きらめけり 常朝

(天一神社の神杉)

(ボールペンの森本木材)

(鹿路の棚田)

37号線を北へ戻り、薬師寺町交差点の「一語一笑」で昼食をいただいたあと、

1時半頃37号線浅古交叉点の南の聖林寺を訪ねました。

聖林寺は、いただいた説明書によると奈良時代712年に談山妙楽寺(現談山神社)の別院として

藤原鎌足の長子・定慧が建てたとされる真言密教の寺で、国宝「十一面観音」で有名です。

お寺の駐車場(料金300円)に駐車し、入山料400円を納めて本堂に入り、大きな地蔵菩薩を

拝観、続いて階段を登って観音堂の国宝:十一面観音菩薩像を拝観しました。

青葉の光が入るお堂のなかで、腰のややくびれて豊満な観音像は左手に花瓶を持って

鈍い金色の光を放っていました。 若い男女が床に頭をつけるほどに合掌していました。

観音堂への階段で出会った東京から来たという女性が安倍文殊院に行くとのことで、

我々も車に女性を乗せて、少し北の文殊院に行きましたが時間の都合もあり、我々は入山せず

句会場とした天平庵(阿部交差点)に行きました。

観音の玻璃戸に映る青葉かな 常朝

青葉光観音菩薩の腰くびれ 常朝

(聖林寺の参道)

(聖林寺本堂の扁額)

(いただいた説明書より十一面観音の項)

(聖林寺本堂からの眺め:右上の丸い山は三輪山)

各地で今年最高の気温となった快晴の初夏の日、奈良南部の青葉の谷や古い寺院を

訪ねることができ、句会もゆっくり楽しんで4時頃現地解散しました。

ラベル:

吟行案内

2016年4月26日火曜日

235. 葛城・乗馬クラブから高鴨神社など

「アカシア紀行・俳句」2016年4月24日(日) 前へ 次へ

4月下旬の暖かい日、 いつものメンバー5人で奈良・葛城市の屋敷山公園駐車場で集合し

御所市の乗馬クラブ・クレイン奈良から高鴨神社などを訪ねました。

クレイン奈良は乗馬クラブ「クレイン」(本社羽曳野市)の葛城山麓にある奈良支部ですが、

春の馬などの句材を求めて見学をさせてもらいました。

山麓線(30号)の櫛羅(くじら)交差点を西へ葛城山ロープウエイへの道を登り、

案内板に沿って北へ登ると左に駐車場があります。

そこからフロントで見学を依頼して山の上下にある馬場の下側の観覧席に案内されました。

下側には円形の馬場が3つと小さな馬場が1つあります。

下の馬場は初心者用で上の馬場は上級者用と分かれているようでしたが、

我々は下の馬場だけを見学しました。

説明によると約80頭のサラブレッドが収容されており、ホームページによると2500円から

乗馬体験などができるそうです。

10時前馬場に到着すると、20人位の若い人々が、10人位の馬丁の若い男性にそれぞれ手綱を

取られた馬に乗って、3つの円形の馬場をそれぞれぐるぐる回っていました。

騎手は若い女性が多く、凛々しい姿勢で馬のリズムに合わせています。

馬場の向こう側の山には藤の花が掛っていました。

数分で乗馬練習が終わり、馬たちはそばの厩舎に入り、馬場は円形の土だけになり、

鴉が馬場の端に降りてきました。

観覧席には我々以外に夫婦や家族連れらしい数人がいました。

しばらく馬たちが休んでから、10時半頃ふたたび練習が始まり、

上と下の馬場にそれぞれ10頭位の馬達が手綱を持たれて入り、練習の人々が乗馬しました。

鶯の声に元気づけられたように、手前の馬場で乗馬の練習が始まり、教師の男性の説明のあと、

円形の馬場をふたたび反時計方向に回り始めました。

左手の小さな馬場では小学生位の男の子が男性の教師に乗馬を教わっていました。

馬が好きな子のようで、緊張しながらも笑顔を絶やさず、じきに馬に慣れていくようでした。

若き娘の乗馬姿に掛かり藤 常朝

たてがみに日差やはらか春の馬 常朝

(乗馬クラブ・クレイン:クリックで拡大:以下同じ)

(乗馬クラブの馬場)

(馬・サラブレッド)

(厩舎)

(厩舎の馬の紹介板)

しばらく見学後乗馬クラブを出て、名柄の東のレストラン「わだきん」で早い目の昼食をいただいた後、

約5キロ南の高鴨神社を訪ねました。

高鴨神社は昭和35年頃より3代の宮司が蒐集し育てられた500種以上の日本桜草で有名ですが、

例年4月下旬から5月上旬が桜草の美しい季節です。20年以上前から何度か訪ねて拝見しました。

今回のこの日は境内の4段の棚に約50~60鉢の桜草がならべられていました。

ときおりかすかな風にいくつかの桜草がゆれていました。

また別の台では数十の鉢が菖蒲苗と共に販売用に展示されていました。

大阪から来たという宮司の桜草作りを手伝っておられる男性によると、

展示されているのはまだピークの3分の一位で、29日くらいが(品種の)最大の日だそうです。

桜草は種からふやすと別の品種(原種?)になるので、株分けで増やして育てるため、

また気温など環境に左右され易いので手間ひまがかかるようです。

桜草やトキソウ、菖蒲苗などを拝見後、本殿に参拝し、池の浮舞台に登って、池の鯉や若葉を見ました。

本殿への石段の右には運河の右城暮石先生の句碑

天の神地の神々に植田澄む 暮石

があり、美しく苔むしていました。

桜草かすかな風をよろこべり 常朝

なめらかな波に映りて池若葉 常朝

(高鴨神社の桜草)

(桜草の説明板)

(浮舞台)

(高鴨神社本殿)

(右城暮石先生の句碑)

その後、少し北側の山中の高天彦神社をたずねました。

ここは2年前の5月下旬、菩提寺のあと、高天山草園「野草の里」を訪ねた時以来です。

駐車場のそばの鶯宿梅はすでに若葉になっていました。

大きな杉の参道にはドウダンツツジが白い花を鈴のようにつけています。

境内手前の御手洗には金剛山の湧水でしょうか、冷たい水が蛇口から

ほとばしっていました。

左手の郵便道(旧登山道)の入口には土砂崩れで通行止めの看板があり、

道沿いの小川で男性が登山靴を洗っていました。

本殿を参拝してしばらく散策後、田の中の畦道を通って蜘蛛窟へ歩きました。

ホオジロらしい短い鳥の声を聞きながら急な坂を登ると、単に蜘蛛窟と書いた

石碑がありました。ビニールで包まれた説明書がそばの木に貼ってあり、

それによると、神武天皇の頃、このあたりに手足の長い土蜘蛛(族?)が害をなしたので、

皇軍が、葛蔓の網でとらえて土中に埋めたとのこと、この地方の先住民を

土蜘蛛族とか長脛族と呼んだそうです。

葛城の若葉の水のほとばしる 常朝

蜘蛛窟へは畦道ばかり若葉風 常朝

(高天彦神社の鶯宿梅)

(高天彦神社)

(高天彦神社休憩所)

(郵便道への入口)

(高天彦神社説明板)

(蜘蛛窟の石碑)

その後、24号線の新庄町北花内の「さと」で小句会後解散しました。

九州では熊本地震の余震が続くなか、近畿地方は地震もなく、穏やかな天気に

恵まれた一日でした。

4月下旬の暖かい日、 いつものメンバー5人で奈良・葛城市の屋敷山公園駐車場で集合し

御所市の乗馬クラブ・クレイン奈良から高鴨神社などを訪ねました。

クレイン奈良は乗馬クラブ「クレイン」(本社羽曳野市)の葛城山麓にある奈良支部ですが、

春の馬などの句材を求めて見学をさせてもらいました。

山麓線(30号)の櫛羅(くじら)交差点を西へ葛城山ロープウエイへの道を登り、

案内板に沿って北へ登ると左に駐車場があります。

そこからフロントで見学を依頼して山の上下にある馬場の下側の観覧席に案内されました。

下側には円形の馬場が3つと小さな馬場が1つあります。

下の馬場は初心者用で上の馬場は上級者用と分かれているようでしたが、

我々は下の馬場だけを見学しました。

説明によると約80頭のサラブレッドが収容されており、ホームページによると2500円から

乗馬体験などができるそうです。

10時前馬場に到着すると、20人位の若い人々が、10人位の馬丁の若い男性にそれぞれ手綱を

取られた馬に乗って、3つの円形の馬場をそれぞれぐるぐる回っていました。

騎手は若い女性が多く、凛々しい姿勢で馬のリズムに合わせています。

馬場の向こう側の山には藤の花が掛っていました。

数分で乗馬練習が終わり、馬たちはそばの厩舎に入り、馬場は円形の土だけになり、

鴉が馬場の端に降りてきました。

観覧席には我々以外に夫婦や家族連れらしい数人がいました。

しばらく馬たちが休んでから、10時半頃ふたたび練習が始まり、

上と下の馬場にそれぞれ10頭位の馬達が手綱を持たれて入り、練習の人々が乗馬しました。

鶯の声に元気づけられたように、手前の馬場で乗馬の練習が始まり、教師の男性の説明のあと、

円形の馬場をふたたび反時計方向に回り始めました。

左手の小さな馬場では小学生位の男の子が男性の教師に乗馬を教わっていました。

馬が好きな子のようで、緊張しながらも笑顔を絶やさず、じきに馬に慣れていくようでした。

若き娘の乗馬姿に掛かり藤 常朝

たてがみに日差やはらか春の馬 常朝

(乗馬クラブ・クレイン:クリックで拡大:以下同じ)

(乗馬クラブの馬場)

(馬・サラブレッド)

(厩舎)

(厩舎の馬の紹介板)

しばらく見学後乗馬クラブを出て、名柄の東のレストラン「わだきん」で早い目の昼食をいただいた後、

約5キロ南の高鴨神社を訪ねました。

高鴨神社は昭和35年頃より3代の宮司が蒐集し育てられた500種以上の日本桜草で有名ですが、

例年4月下旬から5月上旬が桜草の美しい季節です。20年以上前から何度か訪ねて拝見しました。

今回のこの日は境内の4段の棚に約50~60鉢の桜草がならべられていました。

ときおりかすかな風にいくつかの桜草がゆれていました。

また別の台では数十の鉢が菖蒲苗と共に販売用に展示されていました。

大阪から来たという宮司の桜草作りを手伝っておられる男性によると、

展示されているのはまだピークの3分の一位で、29日くらいが(品種の)最大の日だそうです。

桜草は種からふやすと別の品種(原種?)になるので、株分けで増やして育てるため、

また気温など環境に左右され易いので手間ひまがかかるようです。

桜草やトキソウ、菖蒲苗などを拝見後、本殿に参拝し、池の浮舞台に登って、池の鯉や若葉を見ました。

本殿への石段の右には運河の右城暮石先生の句碑

天の神地の神々に植田澄む 暮石

があり、美しく苔むしていました。

桜草かすかな風をよろこべり 常朝

なめらかな波に映りて池若葉 常朝

(高鴨神社の桜草)

(桜草の説明板)

(浮舞台)

(高鴨神社本殿)

(右城暮石先生の句碑)

その後、少し北側の山中の高天彦神社をたずねました。

ここは2年前の5月下旬、菩提寺のあと、高天山草園「野草の里」を訪ねた時以来です。

駐車場のそばの鶯宿梅はすでに若葉になっていました。

大きな杉の参道にはドウダンツツジが白い花を鈴のようにつけています。

境内手前の御手洗には金剛山の湧水でしょうか、冷たい水が蛇口から

ほとばしっていました。

左手の郵便道(旧登山道)の入口には土砂崩れで通行止めの看板があり、

道沿いの小川で男性が登山靴を洗っていました。

本殿を参拝してしばらく散策後、田の中の畦道を通って蜘蛛窟へ歩きました。

ホオジロらしい短い鳥の声を聞きながら急な坂を登ると、単に蜘蛛窟と書いた

石碑がありました。ビニールで包まれた説明書がそばの木に貼ってあり、

それによると、神武天皇の頃、このあたりに手足の長い土蜘蛛(族?)が害をなしたので、

皇軍が、葛蔓の網でとらえて土中に埋めたとのこと、この地方の先住民を

土蜘蛛族とか長脛族と呼んだそうです。

葛城の若葉の水のほとばしる 常朝

蜘蛛窟へは畦道ばかり若葉風 常朝

(高天彦神社の鶯宿梅)

(高天彦神社)

(高天彦神社休憩所)

(郵便道への入口)

(高天彦神社説明板)

(蜘蛛窟の石碑)

その後、24号線の新庄町北花内の「さと」で小句会後解散しました。

九州では熊本地震の余震が続くなか、近畿地方は地震もなく、穏やかな天気に

恵まれた一日でした。

ラベル:

吟行案内

2016年4月7日木曜日

234. 奈良・長谷寺・與喜神社から麦畑

「アカシア紀行・俳句」2016年4月5日(火) 前へ 次へ

桜満開の晴れた日、 いつものメンバー6人で奈良・桜井市の長谷寺を訪ねました。

長谷寺は奈良時代に創建された真言宗豊山派の本山で、十一面観音、長い登廊と牡丹で有名です、

我々は9時半ころ、玉仙閣前の駐車場に駐車し、付近を散策しました。

本堂は以前に何度も参拝しているので今回は、近くの與喜(よき)天満神社周辺を参拝しました。

初瀬川にかかる神社への天神橋からは、満開の桜に包まれた長谷寺の諸堂閣の屋根が見えて

見事な景色でした。

駐車場の柵の外の初瀬川の岸には大きな岩:磐座があり、説明板が立っています。

それによると、昔上流にあった毘沙門天が雷神に空へ運ばれれたとき、手にあった

宝塔が落ちて流れ、この岩に止まったそうで、それ以来この地を「泊瀬」、「初瀬」と

呼んだそうです。

(初瀬の磐座:クリックで拡大:以下同じ)

長い石段を登ると與喜神社ですが、左の細い道は化粧坂(けわいざか)といい、

昔参詣の人が化粧を直した道だそうです。

神社への階段の両脇には数十本の枝垂れ梅が植えられていました。

それぞれの苗木には奉納者の名札がありました。

途中の空地には與喜寺跡と書いた碑があり、境内には数個の苔むした磐座があります。

由緒書きによると、この神社は菅原道真公を祀るため平安時代天暦2年(948)建立された

最古の天神だそうです。 道真公の先祖は土師(はじ)氏の野見宿禰で、初瀬の出雲出身のため、

道真公が太宰府へ左遷される前はよく長谷寺に参詣されていたそうです。

神となった道真公の坐像が重要文化財の高さ1メートル位の木造天神坐像として祀られているとのこと。

社務所の軒の台には小さな撫ぜ牛とともに、恋みくじと通常のおみくじの箱が置かれていました。

メンバーの女性が恋みくじを引くと「小吉」でした。

帰りは北側の裏参道を降りましたが、その入口には連歌会所跡の碑があり、説明によると、

ここには明治維新までは「菅明院」という連歌会所があって、連歌の人々は裏参道の下の

朱塗りの連歌橋を渡ったとのことです。

駐車場へ戻り、参道の餅屋で買った草餅をいただいたあと、長谷をあとにしました。

全山の桜を見上ぐ宮の橋 常朝

初瀬川花びら来るを待ちゐたり 常朝

(天神橋から長谷寺の桜)

(天神橋から與喜神社の石段)

(與喜神社の参道)

(與喜寺跡)

(與喜神社本殿)

(與喜神社の磐座)

(磐座の説明板)

(連歌会所跡)

昼食までは時間があったので、長谷から中和幹線を西に走り、耳成山の北東700メートルほどの

「まほろばキッチン」に駐車し、その東100メートルほどの麦畑を訪ねました。

「まほろばキッチン」はJA奈良の農産物直売所でいくつかのレストランもあります。

ひばりが麦畑や周囲の畑の上空でさえずっています。

畦から見ると、麦は40~50センチほどに伸びて、葉が風にゆらいでいました。

一本だけですが麦の穂も見えました。

麦畑からは大和三山の耳成山、畝傍山、(屋根の上に)香具山が見えました。

中和幹線を通る車の音がうるさいくらいですが、ときおり静かになるとひばりの声などが

聞こえます。 誰かが麦笛を吹くと白蝶が飛んできました。

ひばり鳴く大和三山見下ろして 常朝

麦畑はや穂の見えて風渡る 常朝

(まほろばキッチン)

(麦畑)

(麦の穂)

その後、まほろばキッチンのバイキングレストラン「かぐやま」で昼食をいただき、

桜井の阿部交差点の天平庵で小句会を楽しんだあと、解散しました。

解散後我々3人は、檜原神社の北西の桃畑に車で移動しました。

運良く、桃の花は満開でした。 畑のそばの井寺池の土手には、

万葉の中大兄皇子の歌碑「香具山は畝傍ををしと耳梨と相あらそひき・・・」などがあります。

井寺池のほとりの満開の桜のトンネルを越えて奈良に戻りました。

傾ける日に華やぎて桃の花 常朝

花あかり草にも届き桃の花 常朝

(満開の桃の花)

(檜原神社西の井寺池と三輪山)

春らしいお天気に恵まれた桜満開、桃満開の一日でした。

桜満開の晴れた日、 いつものメンバー6人で奈良・桜井市の長谷寺を訪ねました。

長谷寺は奈良時代に創建された真言宗豊山派の本山で、十一面観音、長い登廊と牡丹で有名です、

我々は9時半ころ、玉仙閣前の駐車場に駐車し、付近を散策しました。

本堂は以前に何度も参拝しているので今回は、近くの與喜(よき)天満神社周辺を参拝しました。

初瀬川にかかる神社への天神橋からは、満開の桜に包まれた長谷寺の諸堂閣の屋根が見えて

見事な景色でした。

駐車場の柵の外の初瀬川の岸には大きな岩:磐座があり、説明板が立っています。

それによると、昔上流にあった毘沙門天が雷神に空へ運ばれれたとき、手にあった

宝塔が落ちて流れ、この岩に止まったそうで、それ以来この地を「泊瀬」、「初瀬」と

呼んだそうです。

(初瀬の磐座:クリックで拡大:以下同じ)

長い石段を登ると與喜神社ですが、左の細い道は化粧坂(けわいざか)といい、

昔参詣の人が化粧を直した道だそうです。

神社への階段の両脇には数十本の枝垂れ梅が植えられていました。

それぞれの苗木には奉納者の名札がありました。

途中の空地には與喜寺跡と書いた碑があり、境内には数個の苔むした磐座があります。

由緒書きによると、この神社は菅原道真公を祀るため平安時代天暦2年(948)建立された

最古の天神だそうです。 道真公の先祖は土師(はじ)氏の野見宿禰で、初瀬の出雲出身のため、

道真公が太宰府へ左遷される前はよく長谷寺に参詣されていたそうです。

神となった道真公の坐像が重要文化財の高さ1メートル位の木造天神坐像として祀られているとのこと。

社務所の軒の台には小さな撫ぜ牛とともに、恋みくじと通常のおみくじの箱が置かれていました。

メンバーの女性が恋みくじを引くと「小吉」でした。

帰りは北側の裏参道を降りましたが、その入口には連歌会所跡の碑があり、説明によると、

ここには明治維新までは「菅明院」という連歌会所があって、連歌の人々は裏参道の下の

朱塗りの連歌橋を渡ったとのことです。

駐車場へ戻り、参道の餅屋で買った草餅をいただいたあと、長谷をあとにしました。

全山の桜を見上ぐ宮の橋 常朝

初瀬川花びら来るを待ちゐたり 常朝

(天神橋から長谷寺の桜)

(天神橋から與喜神社の石段)

(與喜神社の参道)

(與喜寺跡)

(與喜神社本殿)

(與喜神社の磐座)

(磐座の説明板)

(連歌会所跡)

昼食までは時間があったので、長谷から中和幹線を西に走り、耳成山の北東700メートルほどの

「まほろばキッチン」に駐車し、その東100メートルほどの麦畑を訪ねました。

「まほろばキッチン」はJA奈良の農産物直売所でいくつかのレストランもあります。

ひばりが麦畑や周囲の畑の上空でさえずっています。

畦から見ると、麦は40~50センチほどに伸びて、葉が風にゆらいでいました。

一本だけですが麦の穂も見えました。

麦畑からは大和三山の耳成山、畝傍山、(屋根の上に)香具山が見えました。

中和幹線を通る車の音がうるさいくらいですが、ときおり静かになるとひばりの声などが

聞こえます。 誰かが麦笛を吹くと白蝶が飛んできました。

ひばり鳴く大和三山見下ろして 常朝

麦畑はや穂の見えて風渡る 常朝

(まほろばキッチン)

(麦畑)

(麦の穂)

その後、まほろばキッチンのバイキングレストラン「かぐやま」で昼食をいただき、

桜井の阿部交差点の天平庵で小句会を楽しんだあと、解散しました。

解散後我々3人は、檜原神社の北西の桃畑に車で移動しました。

運良く、桃の花は満開でした。 畑のそばの井寺池の土手には、

万葉の中大兄皇子の歌碑「香具山は畝傍ををしと耳梨と相あらそひき・・・」などがあります。

井寺池のほとりの満開の桜のトンネルを越えて奈良に戻りました。

傾ける日に華やぎて桃の花 常朝

花あかり草にも届き桃の花 常朝

(満開の桃の花)

(檜原神社西の井寺池と三輪山)

春らしいお天気に恵まれた桜満開、桃満開の一日でした。

ラベル:

吟行案内

登録:

投稿

(

Atom

)