2月雨水の頃の一日中雨の日、

いつものメンバー6人で、大和郡山市の「大和な雛まつり」の

雛展示のひとつ「旧川本邸」と郡山城の盆梅展を訪ねました。

9時半すぎ郡山城の追手門で集合し、ひな祭りの代表的な会場である、

川本邸に行きました。

「大和な雛まつり」は今年で4回めで、市内の120ヶ所の店舗、民家などに

雛飾りを展示し一般に公開されています。(今年は2月21日から3月8日)

旧川本邸は源九郎稲荷神社参道の西側にある元遊郭で建物は市が保存しています。

我々は車で稲荷神社を訪ねましたが、参道入口への道(駅前商店街)は、

一歩通行のため新紺屋町交差点からは入れず、

近鉄郡山駅のバスターミナルへ戻りましたが、そこからは商店街通りへは

入れず、2回も挑戦しました。結局、新紺屋町交差点の藺町線の南のオークワ

スーパーの駐車場に車を置かせてもらい、雨の中を300メートルほど歩きました。

オークワ駐車場のすぐ北に神社があるのですが、通路さえありませんでした。

(入り口を探して走ったので交差点を行き過ぎずメンバーを下ろすべきでした)

川本邸は木造3階建で入り口は狭いですが、遊郭らしく小部屋が沢山あります。

玄関で、係の女性から署名用紙を渡され、建物が耐震でないので、

万一の時は自己責任を了解して住所氏名を記入して下さいとのことで、

全員署名しました。

渡された袋に傘と靴を入れ、持ちながら各部屋にある雛飾りを見学しました。

昭和初期からの立派な雛壇から、階段上の90センチ四方の隙間に飾る雛壇まで、

約10種類以上の雛飾りを見学しました。

2階への大階段にも、ぎっしり雛人形がありました。

もちろん、内裏びな、三人官女、五人ばやし、左大臣、右大臣、仕丁、

雛道具、菱餅などです。

雛人形は同じように見えますが、よく見ると顔や目の形が違いました。

雛道具には火鉢もあり、網付きもありました。

吊し雛には金魚もあり、別の部屋には、山と川を模して、三つの筏にのせた

「流し雛」もありました。

また帰りに、川本邸の壁を見るとハート型の桃尻窓がありました。

悲しみとも慈愛とも見ゆ女雛の眼 常朝

布製の金魚もありし吊し雛 常朝

(川本邸案内図:クリックで拡大:以後同じ)

(御殿雛)

(川本邸内庭)

(階段上の雛飾り)

(階段の雛飾り)

(流し雛)

雨は降っていますが小雨程度なので、川本邸のすぐ南東にある源九郎稲荷神社を

再び訪ねました。 (参照:アカシア紀行169)

ここでも雛飾りがありました。

雛壇に狐雛や狐面が置かれて、稲荷神社らしい雛飾りです。

歌舞伎の勘九郎が寄進した枝垂れ梅が咲き、狛狐が雨に濡れていました。

稲荷杜に展示されたる狐雛 常朝

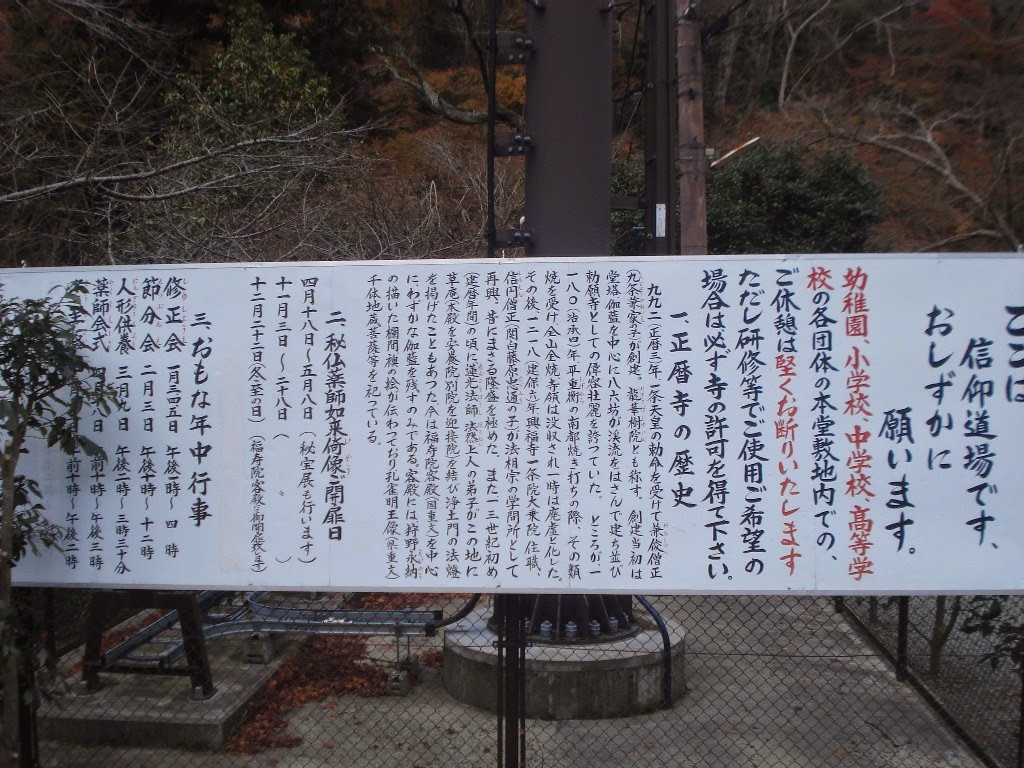

(源九郎稲荷神社)

(稲荷神社の雛飾り)

(雛掛軸)

その後、郡山城北西の「弁慶」で昼食をいただき追手門に戻って、

盆梅展を訪ねました。

普段は追手門の中は車禁止ですが、盆梅展中は車で中に入れました。

盆梅展の会場は追手門の上の建物で、外の受付ボックスで

入場料(60才以上400円)を払い、傘と靴をそれぞれの袋に入れて

持ちながら見学しました。

今年は12回目のようですが、展示の盆梅は、以前より立派で大きい感じでした。

幹が一抱えもあり、高さが3メートルほどの「大納言」という鉢もあり、

盆梅とは言えないようなものも多くありました。

盆梅の銘も、宝船、朧月夜、悠妃、紅姫、霧氷、順慶など、

奥ゆかしい名が付けられていました、

盆梅展出口に置かる梅も良し 常朝

(盆梅展ポスター)

(盆梅展入り口)

(盆梅-朧月夜)

(盆梅-大納言)

出口で、梅を育てる人に聞くと、

大きい梅は庭に直植えされており、展示のために、鉢に移し、

終わるとまた庭に戻すとのことです。

建物から出た庭にも盆梅があり、直植えの枝垂れ梅も数本ありました。

やや小止みになった雨の中を筒井駅の西の「さと」に移動して、

3時頃から小句会後解散しました。

今日はあまり寒くなく、春を感じさせる雛飾りや、

見事な梅のさまざまを楽しめました。

一日中雨でしたが、雛壇も盆梅も建物の中だったので、助かりました。