「アカシア紀行・俳句」2013年1月16日(水) 前へ 次へ

小正月明けの冬晴れの日、いつものメンバー7人で

奈良県・葛城市の歴史博物館から白毫寺を訪ねました。

葛城市の歴史博物館車は近鉄・忍海駅の北約300メートル、

国道24号線の西100メートルほどにあります。

奈良からの高架道から見える葛城、金剛、高円山は薄雪はかかっていました。

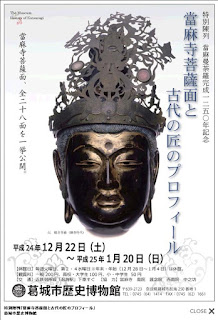

ここでは、先月から1月20日まで、

当麻曼荼羅(まんだら)完成1250年記念「当麻寺菩薩面と古代の匠の

プロフィール」と名付けて、当麻寺の二十五菩薩練供養で

過去に使われた菩薩面28面などが展示されています。

平日の朝なので、我々が着いた10時前は、博物館は殆ど無人でしたが、

11時頃には見学者が数組入館してきました。

中央常設展示室には埴輪や山城の模型が展示され、

右側の特別展示室に、鎌倉時代からの菩薩面や、当麻曼荼羅の複製が

展示されていました。

菩薩面はすべて金箔が張られた立派なものです。

殆どの面の頬の部分などは金箔がとれて漆の地が出ていますが、

黒光りがかえって重みを与えていました。

菩薩面うるし地光る淑気かな 常朝

(葛城市歴史博物館:クリックで拡大:以後同じ)

(展覧会ポスター:Internet Museumより)

そのあと常設展も見学して11時頃退館しました。

常設展では埴輪のほか、昭和の民家の部屋、二上山のサヌカイトなど

岩石標本や、山城の模型がありました。

奈良へ戻り、国立博物館北側の夢広場東の三山で昼食を

いただいた後、奈良市高円山の白毫寺に「閻魔もうで」をしました。

「閻魔もうで」は年二回、1月と7月の16日ですが、この日は

地獄の釜の蓋があいて、罪人も鬼たちものんびり過ごす日

だそうです。

白毫寺の初閻魔は入山料なしで、おまけに焚き火に当たり

ながらふるまいの甘酒をいただいていると、

1時半ごろ、宮崎ご住職が閻魔大王が安置されている宝蔵に入られ、

初閻魔の午後の祈祷が始まりました。

我々も含め20人位の人が宝蔵内に座り、般若心経などを

唱えたあと、ご祈祷を頼んだ人の住所、名と祈祷の言葉を

読み上げられました。

その後のお話では、閻魔大王の妹は弁財天でそのお使いが

白蛇で、宝蔵の鍵を預かっているそうです。

その関連で宝蔵に閻魔大王、司命(左)、司録(右)などが

安置されているのでしょうか。(右側は地蔵菩薩と阿弥陀如来像)

閻魔大王はお身内を大事にされたので、お祀りする時は

常に10人ほどのお身内を一緒にお祀りするそうです。

そのためか、祈祷後祭壇を拝見すると、

11枚の小皿のそれぞれにお米と小豆が供えてありました。

他にバナナ、蜜柑、さつま芋、白菜なども供えています。

宝蔵入り口の壁には地獄図が掛かっていました。

宝蔵を出ると、高齢の男の人(村松さん?)がテント内で

紙芝居を始めていました。

木蓮尊者が地獄の母を救うという地獄めぐりの話ですが、

宝蔵を拝見していたので最後の方しか聞けませんでした。

その後判じ絵を見せて絵から元の言葉を当てる江戸時代の

クイズを楽しませてくれました。

例えば蜘蛛の巣の前に錐(キリ)が2つある絵を見せられて、

答えは「キリギリス」などと他愛も無いのですが、

結構引き込まれてしまいました。

紙芝居説法が終わった後、境内を散策し、

正月飾りを燃やす「飾り焚き」の焚き火を見たり、寒桜や

つぼみの五色椿を見たあと、お寺を辞しました。

石段下の駐車場の奥様によると、ご住職がご高齢のためか、

今年から夏の閻魔もうではやらないそうです。

ご住職手書きの閻魔大王のうちわは夏にお参りすれば500円で

わけていただけるとのこと。

初閻魔もちもの失せし司録像 常朝

紙芝居は地獄の話初閻魔 常朝

(白毫寺山門:クリックで拡大:以後同じ)

(えんまもうで案内)

(宝蔵へ入られるご住職)

(地獄図)

(地獄図の一部)

(紙芝居)

夢広場の天平庵で小句会後5時頃解散しました。

天気に恵まれて清冷な大和路の初吟行を楽しむことができました。